近年来,中国足球长期被“假球”“黑哨”“腐败”等问题所困扰,而如今,“假球风波再起,国足主帅候选人涉操控比赛、足协遭警告”的消息一经曝光,则迅速引发舆论风暴。这一事件不仅牵涉到国家队教练选拔的公正性,更反映出足球体制内部的利益博弈、监督机制的缺陷、以及公众对中国足球未来的焦虑。本文将从以下四个方面进行深入阐述:一是“假球风波重现”的历史脉络与背景;二是“主帅候选人涉操控”的事实与争议;三是“足协被警告”的制度与责任层面;四是公众、媒体与未来治理的互动路径。通过逐层剖析,我们试图理清这一事件背后的利益链条与制度缺陷,并对当下中国足球的治理方式提出反思与建议。

一、假球风波重现脉络

首先,我们需要从历史背景中寻找假球乱象为何可能在当下再度掀起。中国足球“假球”“黑哨”的现象并非新鲜事。早在2009年,全国范围内开展反赌扫黑行动,中国足坛多名官员、俱乐部高层、裁判员被查处,暴露出深层次的权力与利益交织。citeturn0search6 那一次震荡虽震惊全国,但并未完全根除制度漏洞,之后的几年中,类似操控比赛与利益干预的事件仍层出不穷。

其次,近年来几个省级和地方赛事中,假球风波时有爆出。例如,2022年广东省运动会足球项目男子乙A组决赛就被广泛质疑为假球事件,最终中国足协对涉事人员予以严惩,六人被终身禁足、广州市足协被暂停会员资格。citeturn0search2turn0search4turn0search7 那场假球案成为近年中国足球治理中的标志性案件,也起到警示作用。

再次,制度上的监管缺失与执法不力,是假球乱象难以绝迹的根源。即使有纪律条文和反假球机制,但在地方利益驱动下,一些操控行为往往处于灰色地带。此外,足协与俱乐部、地方体育局、地方政府之间错综复杂的关系,也给监督带来阻力。

二、主帅候选人涉操控争议

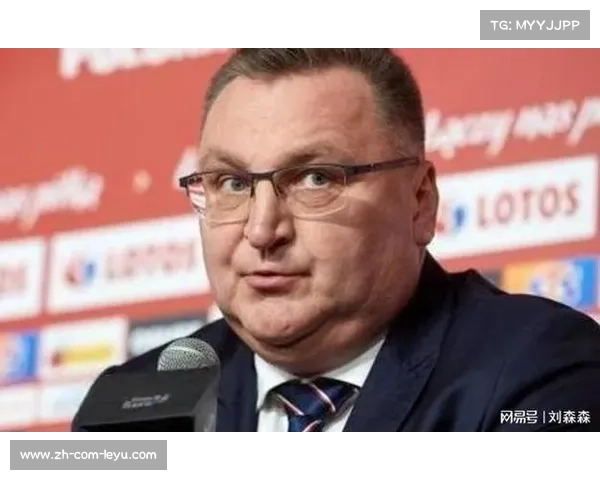

近年来,国家队主帅更替频繁,选拔过程本该公开透明,但此次爆出“主帅候选人涉操控比赛”的传闻,则极具爆炸性。虽然官方尚未给出明确结论,但传闻中的操作空间和利益考量,引起各界高度关注。

一方面,有消息称,某位被列为主帅候选人的教练或其支持者,曾在地方赛事中利用资源、关系对比赛结果进行干预,以保证某支球队或某些球员获得优势机会。这种操作若属实,则严重违背体育公平原则,也可能影响其被纳入国家队教练考察体系的合法性。

另一方面,这种传闻也遭到质疑。一些足球业内人士认为,主帅选拔过程涉及众多因素(战术风格、人才配备、资金支持、国际资源等),少数传言可能被有意放大或误读。若在尚无确切证据的情况下将候选人与操控行为直接挂勾,也可能是舆论操纵的手段。

此外,舆论与利益集团在其中的角色也不容忽视。在足球圈子里,一些利益方可能通过媒体、俱乐部网络或地方体育机构进行舆论引导,将某些教练捧上或打压下去。这种夹带私利的舆论操纵,更容易将真假消息混杂,使公众难以辨别真相。

乐鱼体育官网三、足协被警告的制度责任

当假球风波被指向主帅候选人后,作为全国足球最高管理机构,中国足协不可避免地被置于风口浪尖。其中“被警告”这一措辞,可能指向来自上级体育行政体制或纪检部门的正式提醒或问责。

足协的职责包括对俱乐部、赛事、教练员、裁判员的监管与纪律处罚等,其制度设计应具有容错与纠错机制。然而如果在主帅选拔、赛事组织与纪律执行过程中存在疏漏或失职,便可能引发上级主管部门或纪检机关的干预和警告。

制度层面,近年来中国足协也在不断完善纪律准则。2025年新的足协规章就明确规定:操控比赛属于严重违规违纪行为,参照纪律准则可给予6个月至终身禁止参加足协赛事的处罚。citeturn0search5 这一条文正是针对此前风波和未来可能风险的制度回应。

此外,足协若被警告,还折射出其在内部监督、信息透明、利益冲突防范等方面仍有重大欠缺。在主帅选拔这一关键事项上,若不能做到制度化、公开化、可追溯化,那么即便没有实质违规,也容易被外界质疑。

四、公众反响与未来治理路径

该事件一经曝光,迅速在媒体、社交平台和球迷圈中激起轩然大波。公众的焦虑、愤怒、质疑交织在一起,对中国足球的信任基础受到严重冲击。许多人认为,这是一次制度性危机的集中爆发。

媒体在这类事件中扮演“双刃剑”角色。一方面,媒体有责任揭露事实、监督权力,对教练候选人、足协内部透明度进行追问;另一方面,若媒体报道缺乏核实,也可能被利益方利用,制造舆论混乱。因此媒体在这种敏感案件中,更应恪守新闻伦理与事实查证原则。

未来治理路径上,需要从多个方面入手。最基本的是建立更严格的选拔机制、监督机制和问责机制。例如将主帅选拔过程公开透明、设置第三方监督、公开听证环节等;再如强化独立纪律审查机构,避免足协与候选人之间的利益交织。

此外,需要培育独立的足球文化氛围,让俱乐部、教练、球员、球迷共同参与监督。这不仅仅是足协的事,也需地方足协、俱乐部、社会监督员、媒体共同承担责任。只有形成多方联合监督格局,才能使未来类似假球风波的重现得到遏制。

总结:

假球风波再起、主帅候选人涉操控比赛、足协被警告,这一系列事件如同中国足球的“伤口再撕裂”,将诸多隐患暴露给公众:权力与利益勾连、机制漏洞、监督缺席以及信息不透明。在历史脉络中,我们看到假球问题并未被彻底根治;在本次争议中,候选人与操控行为的关联虽尚未完全厘清,却足以引发对选拔制度与治理格局的质疑;而足协所受到的警告,也正是制度问责机制对其职责失位的应有反应。

展望未来,要恢复公众对国足、对中国足球的信任,必须进行深层体制改革:教练选拔制度公开化、纪律机制独立化、监督体系社会化。只有在制度层面堵住漏洞、在执行层面强化问责、在文化层面重建信任,中国足球才可能真正迎来从“风波”到“新生”的转变。